O seguinte texto consiste no capítulo 1 da dissertação de mestrado intitulada Penny Bloods: o horror urbano na ficção de massa vitoriana (2015), escrita por Karina dos Santos Salles. Os interessados pelo restante do trabalho dela, podem buscá-lo na internet. Não obstante, sublinho que neste capítulo a autora somente fez uso de duas gravuras, mas para fins de ilustração, tomei a liberdade de colocar outras imagens para tornar as menções no texto mais claras.

***

Em uma palestra realizada no dia 14 de outubro de 2013 em

Londres pela The Reading Agency, uma organização de incentivo à leitura, Neil

Gaiman, escritor britânico, discorreu sobre a importância da leitura. Dentre os

diversos tópicos relacionados ao tema, ele destacou a função das bibliotecas

como cultivadoras do hábito de ler, a responsabilidade dos cidadãos de

exercerem tal atividade como parte da formação do indivíduo e da valorização do

conhecimento, e a necessidade de ler ficção. De acordo com ele,

“A ficção tem dois usos. Primeiro, ela é uma porta de

entrada à leitura. O desejo de saber o que vem depois, virar a página, a

necessidade de continuar, mesmo que seja difícil, porque alguém está com

problemas e você precisa saber como tudo vai terminar... esse é um desejo muito

real. E isso te impele a aprender palavras novas, ter pensamentos novos,

prosseguir. Descobrir que ler por si só é prazeroso. Uma vez que aprenda isso,

você está a um passo para ler tudo. E ler é fundamental. […] E a segunda coisa

que a ficção faz é criar empatia. Quando você assiste à TV ou a um filme, está

vendo coisas acontecendo com outras pessoas. A ficção em prosa é algo que se

constrói com 26 letras e um punhado de sinais de pontuação, e você, sozinho, usando

sua imaginação, cria um mundo, povoa-o, olha para ele com outros olhos. Você

consegue sentir coisas, visitar lugares e mundos que nunca conheceria de outra

forma. Você aprende que todo mundo ali é um eu também. Você está sendo outra

pessoa e, quando voltar para o seu próprio mundo, estará ligeiramente mudado”.4

Sendo um autor de ficção que escreve tanto para o público

adulto quanto para o infantil, Gaiman ressalta que os adultos têm participação

significativa no despertar de interesse das crianças pela leitura, mas que

devem deixá-las lerem livros de que elas gostem, sem censuras ou imposição de

gostos pessoais. Para ele, não há livros, autores ou gêneros ruins para

crianças, e persistir nessa ideia pode ter um efeito contrário ao desejado:

“Adultos bem intencionados podem destruir o amor de uma

criança pela leitura: proíba-a de ler o que ela gosta ou dê-lhe um livro digno

porém sem graça do qual você gosta, os equivalentes do século XXI à literatura

“edificante” da era vitoriana. Você terá uma geração convencida de que ler é

chato e, pior, desagradável”.5

O discurso de Gaiman como um todo, inserido como está no

escopo do trabalho realizado por instituições como a The Reading Agency, é

bastante representativo das questões que ainda hoje se fazem pertinentes acerca

da leitura. A sociedade contemporânea atribui um grande valor educativo e

cultural à atividade: ler significa não só adquirir conhecimento e desenvolver

senso crítico, mas também deixar a imaginação fluir e se permitir um prazer; e

para leitores assíduos, ler assume uma função ainda mais importante, que é a

prática do cultivo de si. Entretanto, existem certas preocupações com o futuro

e o “uso” que se faz da leitura. Muitas pessoas acreditam que o hábito esteja

se perdendo por conta da variedade de “distrações tecnológicas” que nos cerca.

Outras, por sua vez, lamentam a qualidade de conteúdo de certos livros,

sobretudo de ficção, criticando o escapismo proporcionado por eles ou

simplesmente rotulando-os como literatura de mau gosto.

A suposição de que o prestígio atual da literatura estaria

ameaçado pela circulação de livros “ruins” revela um grande anacronismo, uma

vez que se reproduz numa época em que a ficção ocupa um espaço enorme na

cultura (não só através de livros, mas também de filmes, peças de teatro e

jogos eletrônicos), e representa uma visão vitoriana de que a literatura “boa”

é necessariamente “edificante”, conforme sugerido por Gaiman.

Polêmicas à parte, a leitura de ficção hoje é vista como uma

atividade corriqueira e até mesmo benéfica para a imaginação, mas ela já foi

considerada um hábito prejudicial ao bom senso dos leitores em um passado não

muito distante na Inglaterra. Essa ideia ganhou muita força da metade do século

XVIII até as primeiras décadas do século XIX, período em que o romance se

consolidou como forma literária, e surgiu como uma reação hostil à própria

configuração do gênero: não sendo clássico, nem poesia e nem história, o

romance não podia ser considerado uma forma legítima de discurso;6 não sendo visto

como uma fonte de instrução, ele foi reduzido a um entretenimento frívolo e

deteriorante, pois, acreditava-se, distorcia a realidade e feria valores morais

com seu retrato exageradamente sentimental da vida, formando, assim, leitores

iludidos e distraídos.7

À medida que se popularizava, o romance assimilou temas e

estilos diversos, ramificando-se em subgêneros que disseminavam histórias sobre

crimes, horror e escândalos, o que só fez aumentar o pânico moral na sociedade

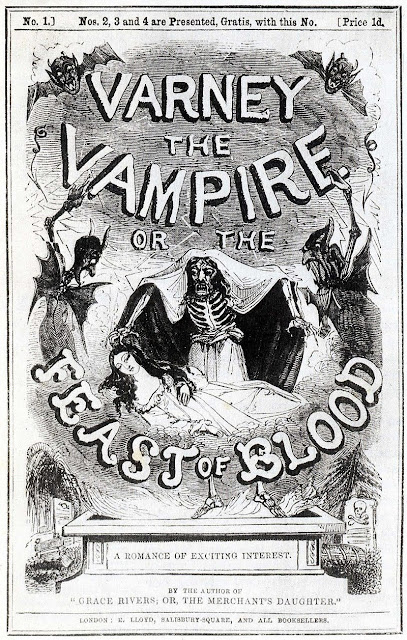

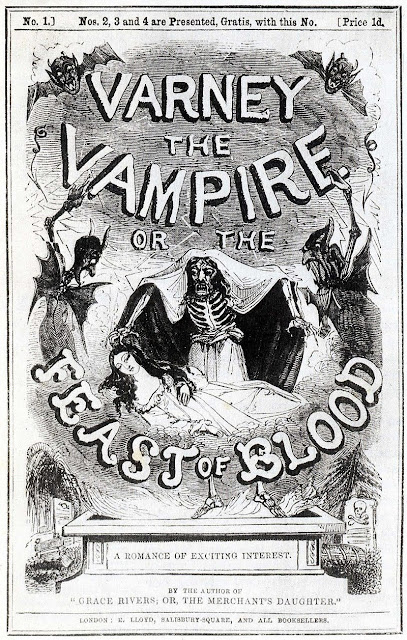

em relação à leitura de ficção. Um desses subgêneros ficou conhecido como penny

blood, tendo surgido sob a forma de narrativas serializadas em periódicos

semanais ou mensais publicados nas décadas de 1830 e 1840. Essas narrativas

eram produzidas em larga escala por editores cujos escritórios se localizavam

na Rua Fleet, o centro da imprensa inglesa, os mais proeminentes sendo Edward

Lloyd, responsável pela publicação de títulos como Varney the Vampire, or the

Feast of Blood (1845-1847) e The String of Pearls: A Romance (1846-1847), e G. W.

M. Reynolds, autor de The Mysteries of London (1844-1846), Wagner the Wehr-Wolf

(1846-1847) e The Mysteries of the Court of London (1848-1855).8 Por serem

muito consumidas e apreciadas pela classe trabalhadora, essas narrativas eram

tidas pela classe média vitoriana como um tipo de literatura barato e de mau

gosto, que apelava para o prazer mórbido das massas em ver sangue9 e

representava um entretenimento facilmente comercializável10 – daí o seu nome

depreciativo, que deriva de “penny”, em referência ao valor que custavam, e

“blood”, em alusão às cenas sangrentas contidas nelas.

|

| Capa de Varney o Vampiro: ou o banquete de sangue. Edição de 1845. Um dos mais famosos penny blood do período. |

A

penny blood constituiu um subgênero bastante vasto e rico do romance. As

críticas direcionadas a ela na era vitoriana, no entanto, foram um dos fatores

que mais contribuíram para que permanecesse no esquecimento por tanto tempo.

Muito dessa hostilidade se devia a um conflito de classes: a classe média, que,

com a classe alta, compunha a maior parte do público leitor inglês até então,

via a cultura impressa consumida pela classe trabalhadora como uma ameaça à sua

posição ideológica dominante, visto que ela se expandia de maneira proporcional

ao número de leitores recém-alfabetizados dessa classe. Além disso, levando-se

em conta que a leitura de ficção seria uma atividade suspeita, “[e]xaminar o

conteúdo e o teor de materiais de leitura se tornou [...] uma forma

aparentemente simples de fazer uma investigação social”,11 conforme apontado

por Kate Flint.

Ao

passar pelo crivo da classe média, a penny blood foi tachada de literatura

marginal por seu estilo “indevidamente melodramático e sensacionalista” para os

padrões aceitos como “bons” e “respeitáveis” e pelas histórias

“psicologicamente nocivas” aos leitores mais suscetíveis. A proposta deste

capítulo, portanto, é resgatar um pouco de sua história, traçar suas principais

características formais e temáticas e tratar de sua relevância como uma

categoria da literatura vitoriana que deu origem ao que hoje se entende por

ficção de massa.

1.1

Urbanização, alfabetização e o mercado editorial: três condições básicas

O

surgimento da penny blood está significativamente ligado às transformações

socioculturais pelas quais a sociedade vitoriana passou, desencadeadas por

fatores maiores, principalmente políticos e econômicos, relativos à Revolução

Industrial e ao imperialismo: este permitiu que a Inglaterra expandisse seu

mercado consumidor para outros territórios, e aquela fez com que as grandes

cidades se transformassem em centros urbanos industrializados.

O crescimento das cidades se deveu não só ao ritmo acelerado

de industrialização e urbanização, mas também à grande migração de

trabalhadores das áreas rurais para os centros urbanos em busca de emprego. A

população aumentou consideravelmente: o número de habitantes subiu de 8,9 para

32,5 milhões em todo o país durante o século XIX;12 em 1851, 3,5 milhões deles

moravam em Londres.13 Desse modo, a então maior capital do mundo se transformou

em um labirinto de ruas, avenidas e estradas, bem como de praças, pequenos

estabelecimentos comerciais e grandes fábricas. Alguns espaços eram mais

nobres; outros, mais “modestos”, e neles transitavam pessoas de todas as

classes sociais.

|

| Gravura retratando como seria o aspecto de Londres por volta de 1850. Nessa época a cidade começou a crescer rapidamente. |

Com a grande concentração de pessoas, não tardou para que a

busca por entretenimento e informação também acontecesse. No período vitoriano,

vários passatempos e formas de diversão surgiram para uma grande parcela da

sociedade, tais como viagens (feitas nas ferrovias recém-construídas, onde um

grande número de mercadorias e de pessoas circulava), turismo, teatros, salões

de música, concertos, pubs e jardins.14 O acesso à informação, por sua

vez, foi de extrema importância para que a sociedade pudesse discutir e

procurar entender a série de mudanças que sofreu tão rapidamente:

“Entre a vasta coleção de bens e materiais produzidos

durante o começo agressivo do industrialismo na Grã-Bretanha no início do

período vitoriano, nenhum foi mais largamente disseminado, mais instrumental

para a vida cotidiana e mais essencial para a formação da cultura industrial

que a informação, pois junto com a grande mistura de coisas que parecia fluir

descontroladamente das fábricas britânicas, um rio de conhecimento (e questões)

sobre como o mundo funcionava percorreu cada aspecto da vida vitoriana. Os

sinais externos mais notáveis de uma mudança material sem precedentes da era –

máquinas a vapor, fábricas, ferrovias, urbanização – denotavam transformações

ainda maiores na maneira como as pessoas pensavam e agiam. Noções sedimentadas

sobre tudo, de gênero a nacionalismo, de classe a religião, de propriedade a

biologia, estavam abertas a questionamentos. Até mesmo pressupostos sobre

princípios básicos como espaço e tempo eram desafiados. As pessoas não só

estavam vivendo de forma diferente; elas estavam pensando, falando, escrevendo

e agindo de forma diferente. Elas estavam existindo de forma diferente”.15

(grifos no original)

No entanto, para que a população tivesse acesso a entretenimento

e informação, era preciso um intermediador que lhe oferecesse meios para

obtê-los, e quem cumpriu esse papel foi a educação. Na era vitoriana, a

educação em massa passou a ser uma das prioridades do parlamento britânico, uma

vez que validava a ideia expressa por reformistas liberais e industrialistas de

que ela era “vital para a capacidade da nação em manter sua liderança em

manufatura”16 e para tornar os trabalhadores mais produtivos e disciplinados.17

Além disso, educar a população refletia a ideia de que a

educação e o conhecimento têm o poder de civilizar e igualar as pessoas, bem

como capacitá-las para desafiar seus limites na vida, aproveitar seus talentos

e adquirir conhecimento útil; acreditava-se que, com educação, elas circulavam

e obtinham sucesso.18 O resultado disso foi o aumento dos índices de

alfabetização da população, em especial os da classe trabalhadora, a partir da

implementação da Lei da Educação Básica de 1870, que previa a construção de

escolas nas áreas mais carentes, caso a provisão voluntária fosse insuficiente,

por parte de Conselhos de Educação locais. Essas escolas em geral não ofereciam

o currículo completo, mas pelo menos os alunos aprendiam a ler e a escrever

razoavelmente. Estima-se que, no final do século XIX, 97,2% dos homens e 96,8%

das mulheres da população britânica eram alfabetizados.19

O aumento da alfabetização fez com que o hábito da leitura

se popularizasse não só como forma de acesso à informação, mas também como

entretenimento. Essa “nova função” da leitura possibilitou certas mudanças na

atividade editorial, que, no início do século, era um negócio mantido por um

grupo seleto de editores e livreiros tradicionais. Livros costumavam ser

artigos de luxo exclusivos para leitores ricos, que compravam romances novos

dos poucos livreiros ou vendedores ambulantes espalhados pelo país ou faziam

empréstimos de bibliotecas ambulantes locais, pagando assinaturas anuais

caras.20 Torná-los produtos mais acessíveis e rentáveis dependeu de uma série

de fatores, tais como a redução dos custos de produção de papel e de processos de impressão (o que

permitiu uma escala de produção mais extensa), a construção de rodovias e a

diminuição dos impostos sobre postagem (que facilitavam o transporte de mercadorias).21

A crescente demanda por ficção sinalizava boas oportunidades

comerciais, mas também trazia riscos para empreendedores recém-estabelecidos no

mercado, pois mesmo com custos de produção reduzidos, o investimento inicial

que a atividade editorial demandava era alto.22 Em associação com escritores

dispostos a publicarem seus textos, editores e livreiros desenvolveram um

método de especulação que consistia em lançar romances de gêneros diversos e

formatos de publicação específicos (o romance publicado em três volumes, como

se costumava fazer na época, e as edições em brochura, comumente conhecidas

como paperbacks e yellowbacks23, foram exemplos disso) e esperar para ver como

o público em geral os receberia; caso os leitores se mostrassem inclinados a

adquiri-los ou expressassem uma boa opinião sobre eles, esses romances e

formatos eram mantidos e circulavam até que o índice de leitura e os lucros

declinassem24 – o que indicava que o público havia começado a perder o

interesse por eles.

Foi a partir de experiências como essas que os romances

serializados começaram a ganhar cada vez mais espaço no mercado editorial. A

serialização, além de ter se apresentado como uma alternativa mais acessível e

barata ao romance publicado em três volumes, contribuiu para o estreitamento da

interação entre autor e leitor: romancistas populares como Charles Dickens e

Wilkie Collins, por exemplo, escreviam ao sabor das expectativas dos leitores

em relação às suas histórias.25 A atitude desses e outros autores também indica

uma tendência para a publicação de romances especializados, que atendiam às

preferências de grupos distintos, sobretudo do público leitor emergente – a

classe trabalhadora.

|

| Frontispício de Oliver Twist (1838), escrito por Charles Dickens, na época usando o pseudônimo de Boz. O livro é um dos mais famosos de Dickens e inicialmente foi lançado como romance seriado, dividido em três volumes. Dickens ao longo da carreira seguiu o formato de romances seriados, populares na época. |

A penny blood, portanto, foi resultado da confluência de

três fatores básicos: a alfabetização em massa, o desenvolvimento do mercado

editorial e a busca por entretenimento, compondo-se como um material de leitura

intencionalmente voltado para a classe trabalhadora. De certa forma, seu

surgimento reflete um desejo dessa camada da população de tomar parte na

atividade de leitura, visto que, já naquela época, a literatura, em seu sentido

mais amplo, era vista como um valor essencial pela sociedade; nos meios populares,

entretanto, ela representava um domínio dificilmente acessível (provavelmente

por uma questão de dificuldade de linguagem), e embora se atribuísse muita

importância a ela enquanto atividade cultural, sua prática real ainda era

limitada.26 Mas como ela dava conta de se enquadrar na capacidade linguística e

ao mesmo tempo satisfazer os gostos de uma clientela tão vasta? Basicamente,

expressando-se por meio de uma fórmula de linguagem simples e agregando temas e

estilos que despertavam o interesse desse grande público.

1.2 A forma da penny blood

Embora tenha se desenvolvido como um subgênero do romance,

seguindo então os padrões básicos dessa forma literária, a penny blood passou

por algumas adaptações estruturais para atenderem ao seu público alvo. Em um

artigo intitulado “The Physiology of ‘Penny Awfuls”, Walter Parke, crítico e

humorista inglês que escrevia sob o pseudônimo “The London Hermit”, relata de

maneira um tanto irônica como ele foi apresentado a esse subgênero do romance e

descreve algumas de suas principais características, começando pelo formato e

pelo tema:

Uma “Penny Awful” é, ao que parece, um folheto de oito ou

dezesseis páginas que contém uma história contínua de caráter bastante

sensacionalista e aventuresco, decorado com ilustrações dramáticas e até mesmo

horripilantes e vendido pela pequena quantia de um penny por semana. A

publicação continua na medida em que se possa garantir uma circulação

lucrativa, tanto mantendo o interesse da história em si quanto pelo estímulo

adicional de brindes na forma de ilustrações coloridas ou suplementos. Alguns

adeptos o chamam de “Penny Dreadfuls”, mas “Awfuls” me parece de longe o termo

mais expressivo27

Antes de prosseguir, porém, torna-se necessário esclarecer

um ponto: afinal, penny awful, penny dreadful e penny blood são sinônimos ou

designam três objetos diferentes cada um? Essa é uma questão importante, pois a

concomitância desses termos gera bastante confusão e desacordo entre leigos e

pesquisadores desse tipo de ficção, mas fornecer uma resposta a ela é uma

tarefa complicada, pois envolve generalizações equivocadas e pontos de vista

opostos. De maneira geral, penny blood se refere a uma determinada categoria de

histórias populares, e penny dreadful (bem como o sinônimo penny awful) a

outra; da mesma forma, a primeira constitui o objeto de estudo da presente

dissertação, e a segunda, não.28 A causa de toda a confusão em torno dessas

duas categorias está no fato de que as diferenças entre elas são sutis, mas

ainda assim existentes.

Tal como foi dito anteriormente, as penny bloods circularam

durante as décadas de 1830 e 1840 e tinham como seus principais difusores

Edward Lloyd e G. W. M. Reynolds. Elas continham histórias serializadas de

horror e de crime com um apelo marcadamente gótico (isso será abordado com mais

detalhes na próxima seção) e eram destinadas sobretudo ao público adulto da

classe trabalhadora; entretanto, à medida que o interesse desse público por

elas diminuía e se voltava para os jornais dominicais e as revistas ilustradas

semanais (que ofereciam mais conteúdo pelo mesmo preço), as penny bloods

começaram a ser apropriadas pelos adolescentes recém-alfabetizados da classe

trabalhadora como forma de entretenimento.29

Essa transição de público leitor

contribuiu para que editores como Edwin J. Brett e os irmãos George, William e Henry Emmett criassem um

mercado de publicações específicas para a nova clientela juvenil, e assim

surgiram as penny dreadfuls, histórias de crime e de violência com um tom mais

aventuresco protagonizadas por bandidos, piratas, salteadores ou simplesmente

jovens indisciplinados e rebeldes que vagueavam pelo submundo londrino – muitas

vezes, esses personagens eram representados de forma heroica e romantizada,

como se fossem movidos pela injustiça ou por uma razão mais nobre que o puro

crime, e por isso, as narrativas que protagonizavam eram rechaçadas pela classe

média como uma exaltação da vida criminosa.

Apreciadas sobretudo pelos garotos,

elas foram publicadas durante as décadas de 1860 e 1870 e incluíam títulos como

Black Bess; or, The Knight of the Road (1863-1868), Spring-heel’d Jack: The

Terror of London (1863), The Wild Boys of London; or, The Children of the Night

(1864-1866), entre outros. O termo penny

dreadful, no entanto, entrou em uso somente na década de 1870, após ter sido

cunhado pejorativamente por jornalistas e outros ideólogos culturais da classe

média30 para designar qualquer tipo de ficção barata lida pela classe

trabalhadora em geral, o que deu início à imprecisão relacionada a ele e ao

termo penny blood.31 A partir dessas informações, vê-se que os elementos que

distinguem essas duas categorias são a época de publicação, o público leitor, o

editor e o estilo (enquanto os enredos da penny blood tendem para o horror

gótico, os da penny dreadful tendem para a aventura).

|

| Capa colorida de uma edição de Black Bess ou o Cavaleiro da Estrada (c. 1860), um dos mais populares penny dreadful da época. Voltada para o público juvenil-adulto, narra de forma romântica a história de um salteador de estradas. |

Por outro lado, ambas se assemelham no que diz respeito à

forma e às sensações que causam no leitor, uma vez que a penny blood, tendo

antecedido a penny dreadful, influiu no modo como esta floresceu. Voltando para

o relato de Walter Parke, ele informa que a penny awful (aparentemente ele

emprega esse termo de modo a englobar penny bloods e penny dreadfuls) segue uma

fórmula especial, revelada a ele por um escritor (que é fictício) chamado

O’Riginal:

“ela deve ser algo surpreendente, que faça com que [os

leitores] esperem pelo próximo número, mesmo que você tenha que interromper um

capítulo no meio para que ele caiba. Não importa qual seja o enredo, ou que

você realmente tenha algum, desde que os incidentes sejam sensacionalistas e um

ar de mistério seja jogado aqui e ali”.32

Por isso, O’Riginal lhe diz, nem todo escritor é capaz de

produzir penny awfuls, pois como se trata de uma literatura comercial, é

preciso ter habilidades especiais para escrevê-las com sucesso, tais como a

construção inteligente e certa genialidade original.33 A maioria dos produtores

de penny bloods (e de penny dreadfuls) era composta por hack writers,

escritores profissionais que produziam histórias de “baixa qualidade” em prazos

curtos e que eram pagos por palavra ou por linha; por isso, as narrativas

costumavam ser extensas e levar anos para serem concluídas. Devido ao grande

volume de trabalho, eles se dedicavam a várias séries simultaneamente, o que

devia comprometer consideravelmente a “genialidade” da qual O’Riginal fala.

Quanto a isso, E. S. Turner mostra que o texto das penny bloods (e das penny

dreadfuls) nem sempre era construído de maneira inteligente:

“A tarefa de editar e revisar penny dreadfuls [e penny

bloods] parecia ser realizada de maneira despreocupada. Não havia nenhuma

tentativa de fazer com que uma parte terminasse em uma pausa lógica na

narrativa. Raramente havia qualquer tentativa de construir um clímax, de modo a

estimular o leitor a comprar o próximo número. [...] [G]eralmente, as partes

frequentemente terminavam no meio de uma frase de explicação entediante e não

havia “resumo do capítulo anterior” na parte seguinte. Não era raro que as

ilustrações remetessem à parte anterior ou à seguinte; às vezes elas nem se

relacionavam à história. Erros de ortografia eram quase tão abundantes quantos os de

gramática, que eram muitos. [...] A simplicidade extrema de estilo passou a ser

cultivada gradualmente – aquele estilo de frases curtas em pizzicato [...] Os

escritores da velha guarda desprezam essa adulteração literária, apontando que

algumas colunas da narrativa continham mais espaços em branco do que escritos.

Cada parágrafo consistia em uma frase única, e cinco de seis frases eram

bruscamente interrompidas. Um bom número de frases, de fato, continha um substantivo,

um verbo e mais nada. Às vezes não tinham nem verbo. Todas as afetações, tais

como dois pontos e ponto e vírgula, eram cruelmente removidas, mas os pontos de

exclamação eram utilizados em grande quantidade. A simplificação – presumivelmente em benefício do público

recém-alfabetizado e não (como alguns afirmavam) para a conveniência dos

autores recém-alfabetizados – era levada a um nível sem precedentes. Duas

possibilidades se apresentam: que o estilo de frases curtas era uma economia de

esforço deliberada dos escritores que ganhavam consideravelmente menos de um

penny por linha; e que às vezes a brevidade extrema dos parágrafos pode ser

sido um recurso editorial desesperado de alongar uma cópia que ficou muito

curta para o espaço alocado”.34

Conforme indicado no início desta seção, o artigo de Parke é

pontuado de ironia, funcionando dessa forma como uma crítica às penny awfuls,

como prefere chamá-las. Ele aponta, por exemplo, para os “efeitos indesejados”

da leitura desse tipo de ficção, cuja tendência moral gerava objeções porque as

histórias continham cenas, incidentes e insinuações licenciosas ocasionalmente;

de acordo com ele, isso as tornava um tipo de literatura “simplesmente absurda

e pueril para leitores adultos de inteligência mediana” (nesse caso, as penny

bloods, que atendiam ao público adulto) e “potencialmente perigosa nas mãos da

juventude pouco instruída” (as penny dreadfuls e seu público juvenil), uma vez

que incentivava o desrespeito à lei, à ordem e aos deveres do dia a dia,

fomentava expectativas vãs e noções falsas da vida e mostrava imagens

inverossímeis e sem o refinamento do romance poético.35

Por fim, ele conclui seu relato com uma solução para o

“problema” apresentado pelas penny awfuls (e penny bloods): "se não há como

bani-las por lei, e se não se pode pôr toda a culpa em seus autores, que

trabalham para viver e que escrevem desse modo para se adaptarem ao seu

mercado-alvo, nem em seus editores, pois a literatura em geral vinha sendo tratada

como um comércio e não seria razoável esperar que as classes mais baixas de

comerciantes literários tivessem escrúpulos, e muito menos em seus leitores por

seu mau gosto, já que tinham sido apresentados somente a esse tipo de

literatura, a solução que resta é a disseminação da educação, não só em termos

de utilidade e intelecto, mas também de imaginação – como um escritor com

habilidade e genialidade verdadeiras para escrever para as massas sem recorrer

ao horror, ao crime e às sensações, mas, em vez disso, combinar o fascínio das

penny awfuls com o estímulo à imaginação de maneira saudável e apresentando um

propósito moral".36

A penny blood, portanto, é um tipo de ficção que possui uma

forma específica, com uma linguagem mais simples, de modo a tornar a leitura

mais fácil para seu público alvo; essa adequação, porém, contribuiu para que

ela fosse tachada de um tipo de literatura “inferior”, sem mencionar os temas e

os enredos comuns a ela, que envolviam crimes sangrentos e cenas permeadas de

horror.

1.3 Crime, escândalo, horror e a formação do gótico urbano

Apesar de constituir um subgênero específico, a penny blood

se configurou como um emaranhado de subgêneros do romance, visto que

apresentava características de formas diversas. A maioria dessas influências

vinha de outros subgêneros que se tornaram populares mais ou menos na mesma

época em que as penny bloods surgiram, tais como o romance de Newgate e o

romance sensacionalista, enquanto outras pertenciam a fontes anteriores, como o

broadside e o romance gótico.

O broadside era uma espécie de panfleto muito difundido do

século XVI ao XIX que continha relatos de crimes, julgamentos, execuções e as

supostas confissões de criminosos condenados, geralmente acompanhados por uma

ilustração do texto, e custava apenas um penny.37 Era vendido durante execuções

públicas, eventos que, por mais chocantes e repulsivos que fossem, atraíam um

grande número de espectadores. De fato, os vitorianos mantinham um fascínio

mórbido por sangue e violência que sobreviveu até mesmo à proibição das

execuções em 1868: o prazer de assistir à morte dos condenados foi revertido

para a leitura de histórias com uma boa dose de crime e de tortura.

Além do próprio broadside, havia o Newgate Calendar,

inicialmente um boletim mensal de execuções publicado em 1773 pelo diretor da

prisão de Newgate em Londres, que acabou se transformando em crônicas

ilustradas descrevendo crimes terríveis e as punições violentas infligidas aos

seus perpetradores. Essas narrativas eram usadas à guisa de exemplo moral para

seus leitores, mostrando que havia uma punição severa para todo tipo de crime,

mas o estilo sensacionalista delas, que conferia um tom de aventura e de

espetáculo aos relatos, acabava sugerindo uma certa exaltação do crime e do criminoso.38

|

| Edição de 1863 do Newgate Calendar. Esse boletim da prisão de Newgate, lançado no final do século XVIII acabou ganhando uma popularidade inesperada, sendo publicado por décadas é inspirando a origem de um subgênero literário, centrado em histórias de criminosos. |

O Newgate Calendar, por sua vez, deu origem ao romance de

Newgate, um subgênero produzido nas mesmas décadas da penny blood. Seus enredos

geralmente se ambientavam no mundo do crime e se concentravam na vida de

ladrões, salteadores e até assassinos. O primeiro romance de Newgate foi Paul

Clifford (1830), de Edward Bulwer-Lytton, e, de acordo com F. S. Schwarzbach,

se estabeleceu como um modelo para as obras inseridas nesse subgênero:

“Ambiente a história no século anterior; abra-a descrevendo um

tempo incrivelmente ruim; apresente uma criança pobre que seja órfã ou algo

equivalente; faça com que ela seja corrompida por uma vida de crimes; retrate

vários covis e se possível um esconderijo dentro de uma caverna; salpique o

diálogo com gírias chulas; acrescente uma reviravolta no enredo que envolva

atos escusos cometidos pelos ricos (geralmente, sem que se saiba, um parente

próximo do protagonista); e conclua com o personagem principal conseguindo,

contra todas as probabilidades, demonstrar verdadeira nobreza, casar com uma

herdeira e se redimir até a última página”.39

Alguns criminosos reais se tornavam protagonistas desses

romances, como foi o caso de Dick Turpin, um salteador que se tornou uma lenda

no século XVIII e foi morto em 1739, e de Jack Sheppard, um assaltante que foi

preso várias vezes, fugiu na maioria delas e acabou sendo enforcado em 1724.40

Muitos críticos viam essa transferência de figuras históricas para a ficção

como uma romantização do criminoso, principalmente quando havia um motivo

psicológico para seus atos ou quando retratavam-no como uma vítima da

sociedade,41 e acusavam seus autores de exaltarem outros comportamentos

considerados tão imorais quanto o crime, como a prostituição.

O crime também estava presente no romance sensacionalista,

inaugurado na década de 1860 pela obra The Woman in White (1860),42 de Wilkie

Collins, embora não tenha sido seu tema central. Lyn Pykett descreve o romance

sensacionalista da seguinte forma:

“[...] o gênero sensacionalista era um conceito jornalístico,

um rótulo atribuído por críticos a romances cujas histórias se concentravam em

atos criminosos ou transgressões sociais e paixões ilícitas e que “apelavam

para os nervos” [...] Os romances sensacionalistas eram contos da vida moderna

que tratavam de confrontos nervosos, psicológicos, sexuais e sociais e que

tinham enredos complicados envolvendo bigamia, adultério, sedução, fraude,

falsificação, chantagem, sequestro e, às vezes, assassinato”.43

|

| Capa do romance Woman in White (1860), escrito por Wilkie Collins, tornou-se o precursor dos chamados "romances sensacionalistas", os quais abordavam temas sociais polêmicos ou tabus da época. |

O sensacionalismo atribuído a esse tipo de romance seguia

uma fórmula básica: apresentar a corrupção e o escândalo como segredos da vida

cotidiana de modo que, ao serem revelados por debaixo das aparências moldadas

pela moral vitoriana, provocassem sensações diversas e intensas no público. Na

vida real, esses tabus não eram discutidos abertamente, pois geravam grande

ansiedade, mas quando transpostos para ficção, eram extrapolados de tal forma

que, dizia-se, corrompiam o senso de realidade do leitor, sugerindo que a

ficção era mais empolgante que a vida comum e levando-o a crer que o mau

comportamento era excitante e atrativo. Uma das principais críticas feitas ao

romance sensacionalista, porém, vinha do fato de que os enredos se voltavam

para as vidas domésticas das classes média e alta, que foram tomadas de pânico

moral ao se verem retratadas como classes essencialmente degradadas.44

O romance sensacionalista vitoriano devia muito ao romance

gótico do final do século XVIII, principalmente por conta de suas narrativas

chocantes e tensas. Havia, no entanto, uma diferença básica entre eles: se

naquele a reação emocional do leitor aos escândalos era o choque moral, neste

ela se traduzia em horror, que é uma reação de medo ao que é ameaçador e

desconhecido, conforme sucintamente apontado por Jerrold E. Hogle:

“[...] uma história gótica geralmente se passa [...] em um

espaço antiquado ou aparentemente antiquado – seja ele um castelo, um palácio

exótico, uma abadia, uma prisão vasta, uma cripta subterrânea, um cemitério,

uma fronteira ou uma ilha primitiva, uma casa velha e grande [...] Dentro desse

espaço, ou uma combinação deles, escondem-se alguns segredos do passado (às

vezes do passado recente) que assombram os personagens de maneira psicológica,

física ou de alguma outra forma no tempo em que a história se passa. Essas

assombrações podem tomar várias formas, mas frequentemente assumem as

características de fantasmas, espectros ou monstros (que misturam

peculiaridades de diferentes reinos, especialmente da vida e da morte) que

surgem de dentro do espaço antiquado, ou às vezes o invadem partindo de um

reino estranho, para manifestarem crimes não resolvidos ou conflitos que não

podem mais fugir à vista efetivamente. É nesse nível que a ficção gótica

geralmente oscila entre as leis terrenas da realidade convencional e as

possibilidades do sobrenatural [...] levantando a possibilidade de que as

fronteiras entre elas podem ter sido cruzadas, pelo menos psicologicamente, mas

também fisicamente, ou ambos”.45

O horror se compunha ainda de outros elementos típicos, como

o vilão e a donzela em perigo, mas suas características iam além desses

símbolos: o gótico estava intimamente associado com um passado primitivo e

bárbaro em contraposição a um presente civilizado, procurando definir-se como

detentor dos valores deste e distanciar-se daquele. Estranhamente, contudo, o

gótico identifica esse passado não civilizado como as fundações legítimas de

uma cultura há muito perdidas, o qual, por isso, seria mais poderoso que o

presente civilizado.

No século XVIII, o termo “gótico” estava relacionado aos

godos, povos germânicos considerados bárbaros, mas que posteriormente serviu

para se referir à herança nacional e cultural deixada por eles quando invadiram

a Inglaterra no século V. Em consonância com essa visão de um passado não civilizado,

porém vigoroso, o gótico passou a ser idealizado como uma das origens da nação

britânica.46

O romance gótico teve influências claras na ficção produzida

entre as décadas de 1830 e 1860, especialmente na penny blood, que já

compartilhava elementos dominantes de outros subgêneros contemporâneos a ela,

tais como a representação do submundo do crime herdada do romance de Newgate, o

excesso e as transgressões da vida doméstica que se manifestam no romance

sensacionalista e as cenas ocasionais de violência do broadside. Ao ser

resgatado pela penny blood, porém, o estilo gótico tradicional sofreu um

processo de domesticação, mesclando-se com o momento da Revolução Industrial e

do desenvolvimento das cidades, e por isso ficou conhecido como o gótico vitoriano

– ou gótico urbano, conforme será chamado ao longo desta dissertação. David

Punter e Glennis Byron, em seu compêndio sobre o gótico, definem o estilo da

seguinte forma:

“O gótico vitoriano é marcado principalmente pela

domesticação de figuras, espaços e temas góticos: os horrores se localizam

explicitamente dentro do mundo do leitor contemporâneo. O vilão romântico do

gótico se transforma à medida que monges, ladrões e os ameaçadores aristocratas

estrangeiros cedem lugar para criminosos, loucos e cientistas. As ambientações

exóticas e históricas que servem para distanciar os horrores do mundo do leitor

no gótico tradicional são substituídas por algo mais perturbadoramente

familiar: o mundo doméstico burguês ou a nova paisagem urbana”.47

Outros elementos presentes no gótico tradicional que foram

transfigurados para a nova realidade do século XIX incluem a donzela indefesa,

que é constantemente perseguida e perturbada pelo vilão, mas que, no gótico

urbano, se torna qualquer pessoa (ou todo um grupo) que simbolize a moral e a

virtude; os castelos, que foram substituídos por prisões, manicômios e pelos

labirintos claustrofóbicos da cidade; o horror que assola os personagens não é

a aparição de um fantasma, mas sim o crime e a corrupção que se abrigam tanto

no espaço público quanto no doméstico.

A partir dessa convergência de subgêneros, a penny blood

acabou formando um estilo próprio: o gótico urbano, surgido em meio às

transformações sociais e culturais pelas quais passou a sociedade vitoriana,

procurou articular a nova ordem social capitalista48 com o discurso desse novo

tipo de ficção popular, criando, assim, a evocação do horror característica do

subgênero.

1.4 A penny blood e a inauguração da ficção de massa

A penny blood hoje é reconhecida por alguns críticos como

uma das formas inauguradoras da ficção de massa, principalmente por conta de

seu formato acessível e barato e de seu foco em um público leitor específico.

Ao situarem as origens dessa categoria de ficção no século XIX, David Glover e

Scott McCracken, por exemplo, argumentam que

“[...] é a aplicação das novas tecnologias da produção

industrial à publicação, um mercado em expansão impulsionado pelo aumento da

alfabetização e da urbanização, e a emergência de uma nova mídia comercial que,

juntas, mudam definitivamente as condições nas quais a ficção popular é

criada”.49

Nesse sentido, a penny blood foi fruto de uma intensa

atividade comercial desenvolvida nesse período, que favoreceu especialmente o

mercado de ficção em expansão, caracterizado sobretudo pela difusão em larga

escala de jornais, revistas e periódicos cujo foco eram histórias e romances

publicados em série; entretanto, esse era um campo que ainda gerava

desconfiança entre os ideólogos culturais da época por representar um

depauperamento e uma comercialização indesejada da literatura, que, nesse

contexto, perderia seu valor artístico e se reduziria a um fabrico.

Em sua análise sobre o papel da literatura nos estudos

culturais, Antony Easthope aponta para o fato de que o desenvolvimento da

sociedade capitalista fez com que a cultura na Inglaterra se baseasse em

distinções de classes sociais, tornando imperativo que a nova classe dominante

se sobrepusesse por meio das ideias e também da necessidade econômica; por

volta da década de 1830, a cultura se dividia entre a alta cultura da burguesia

e a cultura popular da classe trabalhadora, e dessa forma, os valores

“respeitáveis” da burguesia buscavam dominar a “vulgaridade” do povo.50 Segundo

ele, os modos de produção do capitalismo foram fatores determinantes para essa

divisão, pois “assim como o trabalhador se torna cada vez mais alienado da

produção e impelido ao mero consumo no momento de lazer, a cultura popular se

torna cada vez mais adaptada à produção de mercadorias”.51

Mas de que forma as penny bloods representariam essa

comercialização da leitura?

Para começar, elas eram escritas por hack writers

contratados que escreviam anonimamente ou sob pseudônimos. Muitos deles não

aspiravam a uma carreira literária sólida, por isso viam sua ocupação apenas

como uma forma de subsistência. O formato limitado das penny bloods era

bastante “econômico”: cada número tinha poucas páginas, com o texto dividido em

duas ou mais colunas e acompanhado de desenhos em xilogravura que ilustravam

alguma cena dramática ou perigosa da história (que serviam principalmente para

chamar a atenção dos leitores quando expostas). Além disso, elas eram

encontradas não só em bancas de jornais, mas virtualmente em qualquer

estabelecimento comercial, desde tabacarias e docerias até mercados de frutas e

peixes.52

Todos esses aspectos reforçavam a ideia que se tinha desse

subgênero como um produto vendido para uma clientela vasta e indefinida,

criando, assim, um contraste direto com a noção de literatura como uma leitura

edificante estabelecida pela cultura da classe média.

Quanto a seus leitores, são eles os elementos que mais fazem

da penny blood uma publicação exclusivamente popular. Wilkie Collins se referiu

a eles em um ensaio intitulado “The Unknown Public”, publicado em 1858 na

revista semanal Household Words, editada por Charles Dickens. Ele afirmou que

“os assinantes da revista, os clientes das distintas editoras, os membros de

clubes de leitura e de bibliotecas ambulantes e os consumidores e leitores de

jornais e resenhas” não compunham mais a maioria do público leitor na Inglaterra,

mas sim “o público misterioso, incomensurável e universal de penny-novel

Journals”,53 o qual ele dizia – e temia – não conhecer:

“Em primeiro lugar, quem são esses três milhões – o Público

Desconhecido – como ousei chamá-los? O público leitor conhecido – a minoria à

qual já me referi – pode ser facilmente descoberto e classificado. Há o público

religioso, que tem livreiros e literatura próprios [...]. Há o público que lê

pela informação, e se dedica a Histórias, Biografias, Ensaios, Tratados,

Jornadas e Viagens. Há o público que lê pelo entretenimento, e frequenta

Bibliotecas Ambulantes e as bancas de ferrovias. Há, finalmente, o público que

lê apenas jornais. [...] Mas o que sabemos dessa maioria enorme e proscrita –

das tribos literárias perdidas –, desses três milhões prodigiosos e

esmagadores? Absolutamente nada”.54

De fato, a alfabetização em massa e o desenvolvimento do

mercado editorial foram cruciais para o nascimento desse público leitor enorme

e indefinido, promovendo uma espécie de “democratização” da leitura que

representava um progresso na cultura e na educação. Entretanto, ela foi

bastante criticada por uma parcela mais conservadora da sociedade vitoriana.

Antes de tudo, havia o preconceito arraigado dos leitores das classes média e

alta – o “público conhecido” – contra a literatura “barata”, cujo conteúdo

“pernicioso” subvertia os padrões culturais vigentes, ao contrário da

literatura encontrada nas coleções de luxo e na biblioteca ambulante de

Mudie,55 por exemplo. Eles acreditavam que a alfabetização em massa havia

capacitado as classes mais baixas para ler, mas não para distinguir a leitura

“boa” da “ruim”, o que acabaria diluindo a qualidade da leitura, pois os

leitores da classe trabalhadora – o “público desconhecido” – se limitariam a

ler materiais de pouca profundidade.56

Por isso Collins concluiu, de maneira um tanto indulgente,

que esse público mal tinha começado a aprender a ler, por conta de uma

ignorância inerente à classe social à qual pertencia.57 Na verdade, ao distinguir

o público leitor entre “conhecido/culto” e “desconhecido/inculto”, o que ele

fez foi reproduzir uma segregação já existente relacionada à distinção entre

textos validados como cânone literário e textos pertencentes à cultura popular:

originalmente, a palavra “literatura” significava a forma da comunicação

escrita em oposição à comunicação oral, dando origem à oposição entre

alfabetização e analfabetismo;58 assim, para esse escritor, aparentemente, o

“público conhecido”, que tinha acesso à literatura “legítima” do cânone, era

bem-alfabetizado, e o “público desconhecido”, que não tinha acesso a ela, era

praticamente analfabeto.

Além disso, presumia-se que a leitura, em vez de aumentar a

produtividade e a disciplina dos trabalhadores, como se deduziu na época em que

a alfabetização em massa foi instituída, geraria distração e preguiça

(envolvidos pelas sensações e peripécias das histórias, eles usariam as horas

de trabalho, deliberadamente ou não, para continuarem suas leituras em vez de

se dedicarem a elas em seu tempo livre), bem como certo desrespeito à

autoridade, no pior dos casos (pois muitas histórias narravam situações em que

personagens “rebeldes” confrontavam a polícia e o magistrado diretamente).

Dados coletados na época mostram que, de fato, a

alfabetização não representou uma melhoria significativa das condições de

trabalho da classe trabalhadora (já que grande parte das funções exercidas

pelos empregados não exigiam habilidade de leitura avançada), mas sim uma via

de acesso ao entretenimento, visto que a maior parte dos usuários das poucas

bibliotecas públicas existentes no país era composta de trabalhadores, que liam

principalmente história e literatura em geral.59 Sobre esse aspecto, Jonathan

Rose complementa:

“Na segunda metade do século, a renda [da classe

trabalhadora] aumentou em 80-100 por cento, a carga horária diminuiu e [os

trabalhadores] podiam comprar uma coleção cada vez maior de jornais e revistas

baratos. Todos esses fatores – mais dinheiro, mais tempo, mais material

impresso – tornaram ainda mais vantajoso aprender a ler. O aumento da

alfabetização, assim, se deu mais pela demanda popular do que pela educação

obrigatória [...]”.60

A preocupação demonstrada por Collins e por boa parte da

sociedade com essa massa de leitores diz respeito principalmente ao gosto

compartilhado por eles. Os “árbitros” dos padrões morais e culturais estavam

sempre atentos às novas formas de cultura que emergiam da vida cotidiana da

cidade, aprovando entusiasticamente algumas, especialmente aquelas que

aspiravam a um status “respeitável”, e reprovando outras com dureza, ainda mais

quando estas interessavam às classes mais baixas. Desse modo, a qualidade da

penny blood era medida com base na classe social do leitor – que, para os

padrões vitorianos, era o mesmo que medir seu nível moral – e em menor grau

pelo seu valor literário. Quanto a essa crítica ao gosto popular, John Klancher

observa:

“A produção da alta cultura invoca a linguagem da

“recepção”, a troca simbólica de textos entre grandes escritores e leitores

sensíveis e singulares. A produção da cultura de massa gera o vocabulário mais

rude do “consumo”, a relação de oferta e demanda entre inúmeros escritores e

públicos vastos e anônimos”.61

A diferença entre recepção e consumo proposta por Klancher

está estreitamente relacionada à velha distinção entre o que é literatura e o

que não é: conforme Easthope observa, a apreciação da arte e da literatura

depende de uma minoria pequena (a elite), e é ela que mantém a tradição e a

melhor “experiência humana” (isto é, as obras da literatura, que geram uma

resposta pessoal genuína no leitor e que são produzidas por autores individuais

e identificáveis) e que define os padrões do que é valioso e do que não é. Em

suma, essa minoria é a detentora de uma cultura privilegiada, que se encontra

em oposição direta à cultura da maioria (a civilização de massa) e seus textos

(produzidos de maneira coletiva e comercial, eles são estereotipados,

formulaicos e anônimos).62

Como se pode ver, a cultura – tomada aqui no sentido

genérico do termo – sempre tende a ser definida por meio de oposições

desproporcionais entre grupos sociais e suas ideologias, em que um, composto

por um número limitado de pessoas que se proclamam “letradas” e “cultas”, se

sobrepõe ao outro, formado por multidões tidas como “ignorantes” e “incultas”.

Para as classes mais favorecidas da sociedade, essas oposições desempenham um

papel de barreira e de nível, separando sua cultura “superior” de uma outra

cultura, que é considerada marginal e “inferior”; para as classes mais

populares, contudo, elas podem funcionar como expressão de uma vontade

individual ou coletiva de que sua cultura se oponha deliberadamente à cultura

dominante.63

Desse modo, tendo em vista que as penny bloods não se

integram ao cânone, e consequentemente não se enquadram à “verdadeira

literatura” – pelo menos de acordo com essa visão elitista e limitada sobre o

que a literatura é –, elas podem ser consideradas como formas de uma

contraliteratura.

Em seu estudo sobre esse importante fenômeno cultural,

Bernard Mouralis afirma que a contraliteratura pode ser definida sob dois

prismas: no plano da criação, ela surge “cada vez que aparece num autor – que

este exista nominativamente ou anonimamente, individualmente ou colectivamente

– ou, numa obra, uma recusa, mais ou menos caracterizada, de se inserir em

modelos literários institucionalizados”; no plano estatístico – isto é, o da

leitura – ela “permite ver que aquilo que é transmitido enquanto ‘literatura’ é

apenas um sector muito limitado ao qual é sempre possível opor todo o resto da

produção textual que não constitui o objeto de nenhuma transmissão oficial, mas

cujo impacto no público é muitas vezes enorme”.64

Aplicando o conceito da contraliteratura à penny blood,

pode-se ver que, de fato, ela se caracteriza como um modelo literário não

institucionalizado, uma vez que é produzida por escritores não consagrados ou

muitas vezes desconhecidos e difundida sob um formato de publicação não

convencional – embora a serialização tenha se firmado como uma opção válida, o

formato tradicional do romance continuava sendo a partição em três volumes;

além disso, ela se propõe como um material de leitura bastante acessível e

popular, ao contrário da literatura de prestígio, tendo um alcance de público

muito maior. Mouralis argumenta, ainda, que os textos inseridos na

contraliteratura, só pelo fato de existirem e poderem ser agrupados, revelam a

arbitrariedade com que são excluídos da “literatura” e também questionam as

premissas pelas quais esta se constrói.

Em primeiro lugar, eles recusam a noção de “obra literária”,

isto é, uma peça da literatura celebrada como expressão artística elevada; em

segundo lugar, eles se apresentam como textos sem autores, não porque estes

sejam muitas vezes anônimos, mas porque a relação estabelecida entre texto e

leitor não precisa ser mediada pela referência a um autor específico, o que

transforma o texto em uma espécie de presença, e não um objeto de criação de um

autor; finalmente, a linguagem empregada nesses textos também é diferente, mais

trivial e menos ornamentada, reproduzindo ou não os estereótipos estilísticos

da “literatura”.65

Em vista disso, a ideia que se tinha na era vitoriana de que

a ficção de massa – na qual a penny blood se inclui – reduzia a literatura a um

produto barato e de má qualidade parece um tanto exagerada: ainda que tenha se

promovido no mercado editorial por uma relação de procura e oferta, ela não

representou exatamente um depauperamento da literatura, mas sim o florescimento

de uma produção textual diferente da que era propagada e favorecida pela

cultura dominante.

Depois, o que os “árbitros” culturais não viam – pois não se

davam ao trabalho de fazer uma leitura mais atenciosa e menos preconceituosa –

é que, em vez de mostrar uma visão distorcida da realidade e de valores morais,

tal como eles pensavam, os enredos comuns da penny blood indicavam certo

conservadorismo. Assim como o romance popular, que se originou na França

durante o século XIX e se difundiu especialmente sob a forma do folhetim, ela

tende para um conformismo burguês, contribuindo para a defesa de ideias conservadoras,

tais como a valorização da moral e a condenação dos desvios de comportamento

(visíveis sobretudo na relação entre os heróis e os vilões das histórias, em

que aqueles triunfam sobre esses, o que sugere que a virtude sempre se encontra

do lado da ordem social), e, assim, traduzindo “os esforços desenvolvidos pela

burguesia triunfante para consolidar as suas posições face a uma classe

operária que se torna cada vez mais objecto de inquietação”, conforme Mouralis

ressalta;66 além disso, novamente se assemelhando ao romance popular, ela

desempenha uma função lírica, apresentando o leitor a um universo imaginário

que se baseia em uma causalidade diferente da que rege o mundo “real” e

expressando-se através da narração linear e de um elenco de personagens e um

tipo de linguagem específicos, e também uma função de desvendamento do real,

revelando a parte escondida da sociedade (o subterrâneo, o esgoto e a sociedade

secreta são elementos recorrentes) e estabelecendo ligações ocultas entre os

mundos “direito” e “avesso”.67

Esse conservadorismo da penny blood remete ao que Umberto

Eco propõe como a estrutura da consolação observada na ficção de massa. De

acordo com ele,

“[o] autor de um romance popular jamais encara problemas de

criação em termos puramente estruturais (“Como fazer uma obra narrativa?”) mas

em termos de psicologia social (“Que problemas é preciso resolver para

construir uma obra narrativa destinada a um vasto público e visando a despertar

o interesse das massas populares e a curiosidade das classes abastadas?”). Esta

seria uma resposta possível: tomar uma realidade cotidiana existente, onde se

voltam a encontrar os elementos de uma tensão não resolvida [...]; acrescentar

um elemento resolutório em luta com a realidade inicial, e que se opõe a esta

como solução imediata e consolatória das contradições iniciais. Se a realidade

inicial for efetiva e não contiver, em si mesma, as condições que permitam resolver

as oposições, o elemento resolutório deverá ser fantástico”.68

Esse elemento resolutório é geralmente personificado pelo

herói, um indivíduo (ou um grupo de pessoas) que, movido pela bondade genuína e

por um senso de justiça bastante forte, usa de todos os meios que estão ao seu

alcance – alguns até um pouco fabulosos e forçados – para solucionar ou pelo

menos remediar a tensão que se faz presente nessa realidade (esses detalhes

ficarão mais claros nos capítulos seguintes através da análise das penny bloods

selecionadas).

Eco ressalta que tanto a realidade quanto a resolução devem

afetar o leitor, chamar sua atenção e tocar sua sensibilidade; para isso, o

enredo tem que distribuir as informações de maneira inesperada, e para que o

leitor se identifique com as personagens e as situações antes e depois da

solução, seus elementos característicos têm que ser repetidos até que a

identificação se torne possível em um processo contínuo de tensão e

distensão.69

Através dessa repetição de informações e de soluções, que se

encontram quase sempre submetidas às expectativas e aos desejos do leitor, além

da prenunciação exaustiva do que está prestes a acontecer e do condicionamento

das sensações,70 a ficção de massa acaba se conformando com a ordem vigente e

se tornando consoladora: seu intuito é propor uma reforma na sociedade sem

mudá-la completamente, pois se ela mudasse, “o leitor não se reconheceria nela,

e a solução, em si fantástica, parecer-lhe-ia inverossímil ou, em todo caso, o

impediria de experimentar um sentimento de participação”.71

Nesse sentido, a penny blood não constituía efetivamente uma

arma subversora que fazia as massas se voltarem contra as classes dominantes.

Aliás, parte considerável da ficção de massa era produzida pela própria classe

média. Tal como Eco aponta, a cultura de massa é, antes de mais nada, produzida

por uma elite de produtores que veem as massas como público alvo, e não

necessariamente uma cultura produzida pelas massas; a relação que se estabelece

nesse caso é dialética, entre um grupo culto de produtores e uma massa de

fruidores, em que “uns interpretam as exigências e as instâncias dos outros”.72

Atacando a penny blood, a classe média pretendia depreciar o gosto popular por

crimes e horror para manter sua posição privilegiada de dominação ideológica e

provocar pânico moral em relação à cultura das massas.73

A penny blood representou de forma expressiva a cultura

impressa consumida pela classe trabalhadora e, consequentemente, a ficção de

massa vitoriana, consolidando-se como um gênero particular e rico ao seu modo.

Inegavelmente sensacionalista, formulaica e comercial, ela nunca se propôs como

literatura inserida em altos padrões estilísticos e morais, mas sim como ficção

de entretenimento descomprometido e inofensivo. Críticas parecidas com as que

foram feitas a ela ressoam atualmente, direcionadas a livros considerados

populares (no sentido de “ruim”, “vulgar”). Se Neil Gaiman, escritor inglês de

quadrinhos e fantasia, tivesse vivido na era vitoriana, provavelmente não teria

conseguido enunciar seu discurso, que defende veementemente a leitura de ficção

de entretenimento.

NOTAS:

4. GAIMAN, Neil. Neil Gaiman lecture

in full: Reading and obligation. Palestra

originalmente realizada em 14 de outubro de 2013 pela The Reading Agency.

Disponível em: <http://readingagency.org.uk/news/blog/neil-gaiman-lecture-in-full.html>.

Acesso em: 05 de março de 2014. Essa e todas as traduções contidas nesta

dissertação são de minha responsabilidade.

5. Ibidem.

6. BRANTLINGER, Patrick. The Reading

Lesson: The Threat of Mass Literacy in Nineteenth-Century British Fiction. Edição Kindle. Bloomington

e Indianapolis: Indiana University Press, 1998, pos. 59.

7. Ibidem, p. 54.

8. KIRKPATRICK, Robert J. From the

Penny Dreadful to the Ha’penny Dreadfuller: A Bibliographic History of the

Boys’ Periodical in Britain 1762-1950. London: The British Library and Oak

Knoll Press, 2013, pp. 69-73.

9. KILLEEN, Jarlath. “Victorian

Gothic Pulp Fiction”. In: SMITH, Andrew; HUGHES, William (Eds.). The Victorian Gothic: An Edinburgh

Companion. Edição Kindle. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012, pos. 1043-1048.

10. BRANTLINGER, op. cit., pos. 80.

11. FLINT, Kate. “The Victorian Novel

and Its Readers”. In: DAVID, Deirdre (org.). The Cambridge Companion to the Victorian Novel, Cambridge:

Cambridge University Press, 2001, p. 18.

12. DAVID, Deirdre. “Introduction”.

In: DAVID, Deirdre (org.). The Cambridge Companion to the Victorian Novel, p. 5.

13. PICARD, Liza. Victorian London:

The Life of a City 1840 – 1870. London: Phoenix, 2005, p. 73.

14. ELIOT, Simon. “The Business of

Victorian Publishing”. In: DAVID, Deirdre (org.). The Cambridge Companion to

the Victorian Novel, p. 38.

15. CHILDERS, Joseph W. “Industrial

Culture and the Victorian Novel”. In: DAVID, Deirdre (org.). The Cambridge

Companion to the Victorian Novel, p. 77.

16. PARLIAMENT. The 1870 Education Act. Página do Parlamento

Britânico. Disponível em: <http://www.parliament.uk/about/livingheritage/

transformingsociety/livinglearning/school/overview/1870educationact/>.

Acesso em: 07 de setembro de 2012.

17. BRANTLINGER, Patrick; THESING, William B. (Eds.). A Companion to the Victorian Novel.

Oxford: Blackwell Publishing, 2002, pp. 33-35.

18. CHILDERS, op. cit., pp. 85-6.

19. FLINT, op. cit., p. 19.

20. MAYS, Kelly J. “The Publishing

World”. In: BRANTLINGER, Patrick; THESING, William B. (Eds.). A Companion to the Victorian Novel, p.

12.

21. Ibidem, p. 16.

22. Quanto a isso, Kelly Mays cita o

exemplo de Sir Walter Scott, cujos romances – como Waverley (1814) e Ivanhoe (1820) – tiveram tiragem e vendagem iniciais de

dezenas de milhares de cópias: “When Scott’s publisher, Archibald Constable,

failed in 1826 for around £250,000, leaving Scott himself £120,000 in the red, the very size of their debts

revealed just how large the potential profits and the potential risks were in

the highstakes of fiction publishing […]” Ibidem,

pp. 12-13.

23. Enquanto o termo paperback se refere a edições de baixo

custo, que eram encadernadas com capas flexíveis de papelão coladas ao miolo do livro pela lombada, yellowback

corresponde a romances baratos e versões abreviadas de obras clássicas publicados durante o século

XIX.

24. “[…] Victorian publishing came to

be characterized by an odd blend of daring speculation and cautious conservatism. That odd blend became

most apparent in the way that successful innovations tended to become orthodoxies: if a particular type of

novel or a particular publishing format proved successful, then authors and publishers tended to ride the wave

until readership and profits ebbed.” Idem, p. 13.

25. Sobre esse costume, Patrick

Brantlinger afirma: “The instances in which Dickens altered his novels in the middle

of their serial publication because of sales figures or, even more

dramatically, because of fan mail or direct reader response are evidence that,

at least for himself and several other successful novelists, the relations between

reader and writer could be dialogical, almost conversationally familiar.” BRANTLINGER, op. cit., pos. 237.

26. MOURALIS, Bernard. As contraliteraturas. Tradução de

António Filipe Rodrigues Marques e João David Pinto Correia. Coimbra: Livraria

Almedina, 1982.

27. Some adepts call them ‘Penny

Dreadfuls,’ but ‘Awfuls’ seems to me by far the more expressive term” The

London Hermit (Walter Parke), “The Physiology of ‘Penny Awfuls,’” The Dublin University

Magazine, setembro de 1875, pp. 364-376 apud COLAVITO, Jason. “A Hideous Bit of

Morbidity”: An Anthology of Horror Criticism from the Enlightenment to World

War I. Jefferson: McFarland, 2008, p. 168.

28. Alguns dos autores que escrevem sobre penny bloods e/ou

penny dreadfuls citados nesta dissertação fazem distinção entre esses dois termos e os utilizam de acordo

com o que cada um deles significa, enquanto outros empregam somente o termo penny dreadful para se referir às

duas categorias de histórias. Visto que concordo com essa distinção e considero as obras ficcionais

selecionadas para esta pesquisa como penny bloods, utilizarei esse termo;

porém, nas citações, utilizarei o termo originalmente escolhido pelos autores, especificando

ou acrescentando a categoria a qual me refiro entre parênteses (no corpo do

texto) ou colchetes (nas citações).

29. “The adult audience for gothic

and romantic instalment fiction, or the Edward Lloyd style ‘penny blood’, had begun

to drift away from mid century, with the advent of cheap Sunday newspapers and

weekly illustrated magazines now carrying serialized novels. ‘Naturally people

who read such romances have ceased to take an interest in them since they found

that the penny weeklies gave them three or four times as much matter of the same

character for the same price’ […]. A form of entertainment recently abandoned

by adults was to be appropriated, and in the process transmuted, by a younger

age cohort.” SPRINGHALL, John. “‘Disseminating Impure Literature’: The ‘Penny

Dreadful’ Publishing Business Since 1860”. In: The Economic History Review, New Series, v. 47, n. 3 (agosto de 1994), p. 568.

30. Ibidem.

31. Quanto a isso, John Springhall,

um dos principais pesquisadores do subgênero penny dreadful, lista alguns significados

atribuídos a ele: “First, it is used as a general term of abuse for cheap

papers or fiction of any description written throughout the nineteenth and

early twentieth centuries. Second, it is used to describe highly coloured,

criminal or Gothic penny-issue novels of the 1830s and ’40s, such as those

issued by publisher Edward Lloyd (1815-90) from Salisbury Square in weekly or

monthly parts [penny bloods]. Third, a more appropriate application of the term

is to the successors of these novels – directed, from the 1850 onwards, toward

a more specifically juvenile market – culminating in the publications of the

NPC of the 1860s. Fourth, ‘penny dreadful’ is just as often used as a label for

penny magazines or the cheaper weekly boys’ papers appearing from the mid-1860s

onwards, mostly associated with Edwin Brett or the Emmett brothers. And a fifth

usage applies the term not only to the boys’ journals themselves, but also to

the long-running weekly serials they contained. These serials, if successful,

were then published in separate weekly parts and later in collected shilling

volumes, the latter of which provides us with a sixth definition.” SPRINGHALL,

John. “‘A life story for the people’? Edwin J. Brett and the London ‘Low-Life’

Penny Dreadfuls of the 1860s”. In: Victorian Studies, v. 33, n. 2 (inverno de

1990), pp. 226-227.

32. The London Hermit apud COLAVITO,

p. 169.

33. “My dear sir, Milton couldn’t

write ‘Penny Awfuls,’ nor did he live in an age when literature was a branch of

commerce,” returned the O’Riginal. “There is a knack in ‘Awful’ writing as in

everything else. It requires special capacities to do it with success. The

faculty of skilful construction is essential; but original genius is rather in

the way than otherwise.” Ibidem, p. 172.

34. TURNER, E. S. Boys Will Be Boys:

The Story of Sweeney Todd, Deadwood Dick, Sexton Blake, Billy Bunter, Dick Barton,

et al [1948]. Edição Kindle. London: Faber and Faber, 2012, pos. 402-415.

35. “Simply absurd and puerile to

adult readers of ordinary intelligence, they may be powerful for harm in the hands

of the uninstructed juvenility [...] [L]icentious scenes, incidents, and

suggestions are sometimes to be found. But, in other respects, and mainly by

instilling in the youthful mind an antagonism to law and order, and the duties

of everyday life; by exciting vain expectations, and false notions of life, and

giving highly-coloured pictures with neither the value of truth nor the

refining power of poetic romance, their effect cannot but be baneful.” The

London Hermit apud COLAVITO, op. cit., p. 180.

36. Ibidem, p. 181.

37. HARVARD LAW SCHOOL LIBRARY. Página da biblioteca da Escola de Direito de Harvard sobre

os broadsides. Disponível em: <http://broadsides.law.harvard.edu/>. Acesso em: 27 de fevereiro de 2015.

38. Sobre esse estranho paradoxo, Lyn

Pykett afirma: “[…] much of the appeal of the various versions of the Newgate

Calendar to their first readers derived from the way in which they made a

spectacle of ‘deviant’ or socially transgressive behavior, and also of the

violent and public manner of the punishment of such behavior.” PYKETT, Lyn.

“The Newgate Novel and Sensation Fiction, 1830-1868”. In: PRIESTMAN, Martin

(org.). The Cambridge Companion to Crime Fiction. Cambridge: Cambridge

University Press, 2003, p. 20.

39. SCHWARZBACH, F. S. “Newgate

Novel to Detective Fiction”. In: BRANTLINGER, Patrick; THESING, William B.

(Eds.). A Companion to the Victorian Novel, p. 230.

40. As façanhas desses dois

criminosos foram narradas nos romances Rookwood (1834) e Jack Sheppard: A Romance

of the Robber-Hero (1839-1840), ambos de William Harrison Ainsworth.

41. PYKETT, op. cit., p. 20.

42. Apesar de o romance

sensacionalista ter se consolidado cerca de duas décadas depois, o

sensacionalismo já podia ser percebido na penny blood e em alguns romances de

Newgate, conforme afirma Anne-Marie Beller: “[…] sensationalism permeated

popular print culture throughout the earlier decades of the Victorian period,

in penny fiction and in the proliferation of new periodicals catering to the

working classes.” BELLER, Anne-Marie. “Sensation Fiction in the 1850s”. In:

MANGHAM, Andrew (org.). The Cambridge Companion to Sensation Fiction. Edição Kindle. Cambridge:

Cambridge University Press, 2013, pos. 406.

43. PYKETT, op. cit., p. 33.

44. Ibidem, p. 34.

45. HOGLE, Jerrold E. “Introduction:

the Gothic in western culture”. In: HOGLE, Jerrold E. (org.). The Cambridge

Companion to Gothic Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, pp.

2-3.

46. PUNTER, David; BYRON, Glennis.

The Gothic. Oxford: Blackwell Publishing, 2004, pp. 4-5.

47. PUNTER; BYRON, op. cit., p. 26.

48. WARWICK, Alexandra. “Victorian

Gothic”. In: SPOONER, Catherine; McEVOY, Emma (Eds.). The Routledge Companion

to Gothic. Oxon: Routledge, 2007, p. 33.

49. GLOVER, David; MCCRACKEN, Scott. “Introduction”. IN: GLOVER, David;

MCCRACKEN, Scott (Eds.). The Cambridge Companion to Popular Fiction. Cambridge:

Cambridge University Press, 2012, p. 4.

50. EASTHOPE, Antony. Literary into

cultural studies. London: Routledge, 1991, p. 75.

51. “[…] as the worker becomes ever

more alienated from production and propelled towards mere consumption in leisure

time, so popular culture becomes ever more adapted to commodity production.” Ibidem,

p. 78.

52. TURNER, op. cit., pos. 385-389.

53. COLLINS, Wilkie. “The Unknown

Public”. Disponível em: <http://www.web40571.clarahost.co.uk/wilkie/etext/TheUnknownPublic.htm>.

Acesso em: 15 de março de 2014.

54. COLLINS, op. cit.

55. A biblioteca ambulante de Mudie era considerada uma das

mais respeitáveis, visto que seu proprietário, Charles Edward Mudie, costumava

selecionar pessoalmente livros que teriam um alto teor moral. Para mais detalhes,

ver FLINT, op. cit., p. 21.

56. Essa era uma visão compartilhada tanto por comentaristas

contra a alfabetização em massa quanto por alguns romancistas, que, mesmo sendo

a favor dela, admitiam temer esse efeito, conforme resumido por Patrick Brantlinger:

“While the growth of the reading public is a sure sign of ‘the progress to

perfection’, that growth nevertheless causes a decline in the general

profundity and literary greatness of the culture of any nation in which it

occurs.” BRANTLINGER,

op. cit., pos. 325.

57. COLLINS, op. cit.

58. EASTHOPE, op. cit., p. 7.

59. ROSE, op. cit., p. 37.

60. Ibidem, p. 33.

61. KLANCHER, John. The Making of

English Reading Audiences, 1790-1832. Madison: U of Wisconsin P, 1987, p. 13

apud BRANTLINGER, op. cit., pos. 211.

62. EASTHOPE, op. cit., pp. 3-4.

63. MOURALIS, op. cit., p. 62.

64. Ibidem, p. 39.

65. Ibidem, pp. 59-61.

66. Ibidem, p. 52.

67. Ibidem, pp. 53-54.

68. ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. São Paulo:

Perspectiva, 2011, pp. 190-191.

69. Ibidem, p. 193.

70. Ibidem, pp. 196-198.

71. Ibidem, p. 202.

72. Ibidem, p. 54.

73. SPRINGHALL, John. “‘Pernicious

Reading’? ‘The Penny Dreadful’ as Scapegoat for Late-Victorian Juvenile Crime”.

In: Victorian Periodicals Review, v. 27, n. 4, inverno de 1994, p. 329.